坐骨神経痛について

・坐骨神経痛について

・坐骨神経痛の原因・メカニズム

・鍼灸院にくる坐骨神経痛

・お客様の声、よくある質問

更新日 2025年5月20日

坐骨神経痛について

いつも痺れる方から

時々痺れる方まで

坐骨神経痛でも痺れる場所によって鍼治療のアプローチ、運動やご自身でのケア方法が変わることがほとんどです。

ご自身に当てはまるところを確認してみてください。

よくある坐骨神経痛の特徴

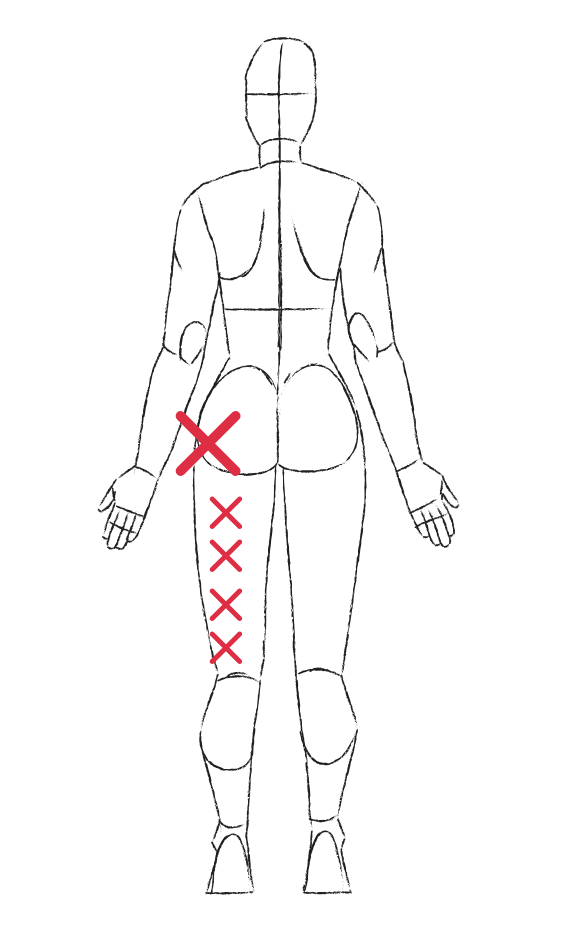

お尻と太ももが痺れるタイプ

日常的に『長時間デスクワークで座っている』 『クッション性のある椅子などに座ることが多い』 『臀部のトレーニングの頻度が多い』などの方に多い症状です。

この症状は鍼灸治療が最適な場合が多いです。

主に腰や臀部の抵抗感を探しつつ体の痛みの反応を調べ、臀部周辺の大きな筋肉から小さなインナーの筋肉まで幅広く狙って改善できる症状です。

長時間座ることを避け、歩くことを多くすると痛みが引く場合もあります。

ふくらはぎまで痺れる

この症状は臀部の神経痛が悪化した方に見られることが多くあります。

『長時間のデスクワーク』はもちろん、長年痛みを放置していたり無理にマッサージやストレッチを行うなど様々な要因が考えられます。

特に強く激しいマッサージを行うと、次の日や時間差で悪化するようにピリピリ痺れることがあります。

ここまでの段階になるとストレッチは神経の興奮につながり逆効果となり、痛みが治らない状態が続いてしまいます。

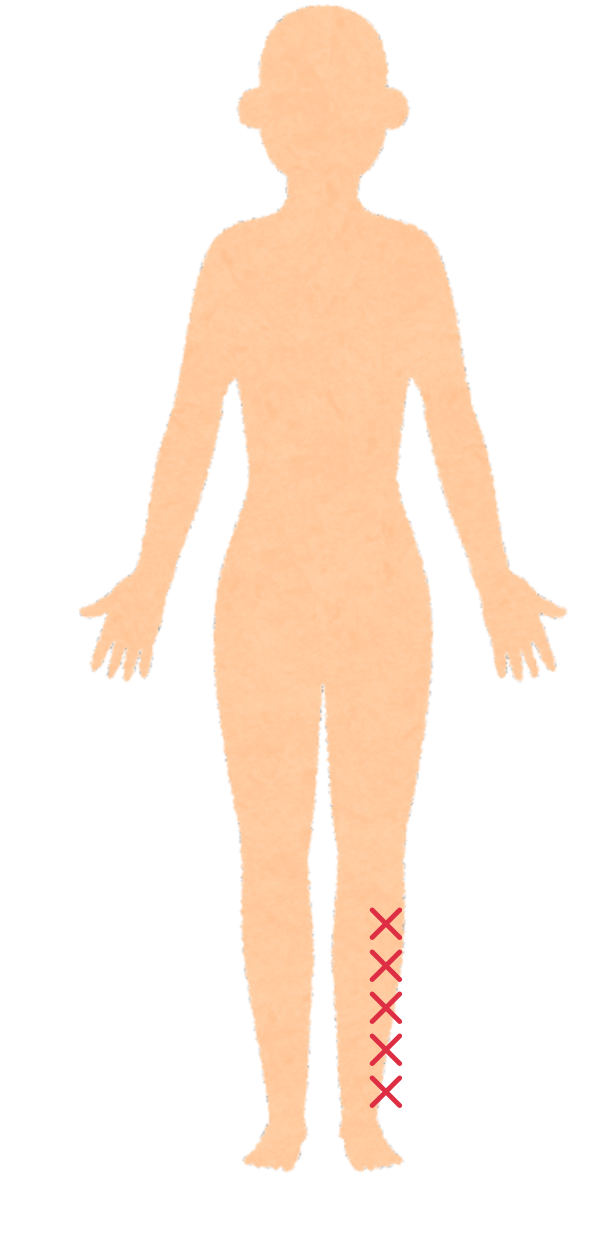

足の裏が痺れる

足の裏まで痺れる場合、脊柱管狭窄症など背骨の間が狭くなっているケースがあります。

また、足首の骨折後リハビリは終了したが痺れが治らないなどもよく見るケースです。

この場合、鍼灸で治せる領域と治せない領域が明確に分かれる場合があります。

特に骨の変形で神経に触れてしまっている場合は手術をお勧めする場合が多いです。

坐骨神経痛の原因・メカニズム・症状

神経は敏感だと治りにくい

主な症状としては

お尻から足にかけてビリビリしびれる…」

「太ももやふくらはぎがズーンと重だるい…」

このような症状を感じたことはありませんか?

坐骨神経は、腰からお尻、太もも、ふくらはぎ、足先までつながっている、体の中でも一番太くて長い神経です。

神経の通り道が長いので、長いぶん途中で圧迫されることが多くこりやすい症状でもあります。

- お尻だけがしびれる人

-

太ももやふくらはぎまでズーンと重だるい人

-

足の裏に違和感がある人

など、症状はさまざまです。

特に神経痛のしびれは、"じっとしてても起こる"のが特徴です。

例えば、筋肉の痛みやコリは「動いたとき」「触ったとき」に痛むのが特徴ですが、

神経痛の場合、動いていなくても・触っていなくてもピリピリ、ジーンと勝手に痺れたりするような痛みが特徴的です。

鍼灸院に来られる坐骨神経痛の方の特徴

整体やマッサージ、ストレッチでは難しい場合がある

-

「長く座っていると、お尻がジーンとしびれる」

-

「太ももの裏側がピリピリする感じ」

-

「片足だけ、椅子の座面があたって痛いような、しびれるような…」

-

「歩くとふくらはぎがズーンと重くなる」

-

「足を引きずるようになる」

-

「何もしてなくてもピリピリと痛む」

-

「地面を歩いていても、どこかフワフワする」

-

「足裏の感覚がボヤけて、うまく踏ん張れない」

-

「靴下に何か入っているような違和感がある」

多くの方が、“電気が走るような痛み” "正座した後のようなしびれ"と表現します。

他にも 筋肉痛や血行不良と間違えやすいですが、片足だけに出る・動かなくても痛むのが神経痛の特徴です。

お客さまの声

なぜ痺れるのかが明確になりました

初めての鍼灸で緊張していましたが、先生がとても丁寧に話を聞いてくださり、安心して受けることができました。

「なぜお尻や足がしびれているのか?」という原因を、図を使ってわかりやすく説明してくれたのが印象的でした。

これまで何となく不調を我慢していたのですが、自分の体の状態がよくわかって納得できたことで、気持ちも前向きになりました。

施術も痛みはなく、リラックスして受けられました。

回数はかかりましたが徐々に狭まってきました

数年前からお尻からふくらはぎにかけてのしびれが続いていて、整形外科や整体にも通いましたが、改善しませんでした。

正直「もうこれは一生付き合っていくしかない」と諦めていました。

こちらの鍼灸院でお世話になってからは、回数を重ねるごとにしびれの範囲が少しずつ狭まってきて、最近では足の裏の感覚も戻ってきたように思います。

先生がその日の状態に合わせて施術内容を変えてくださるのも信頼できます。

ゆっくりでも確実に良くなっている実感があります。

よくあるご質問

どれくらいで治りますか?

症状の重さや生活パターンなどでも治るスピードが変わってきます。

治療をして変化が起きていれば治る見込みがあります

鍼灸が初めてなのですが神経には刺しますか?

神経に当たらないように行っております。

安心して施術を受けられるように優しい針も準備しております

他の鍼灸院では治らないのですが治りますか?

他院での治療方針は当院とは違うことがほとんどです。

当院での鍼灸は症状の変化を重要視しております。必ず目標と目的をお伝えして治療を行っております。

坐骨神経痛で鍼灸院お探しの方|仙台市青葉区一番町

「どこに行っても良くならなかった」

「手術をすすめられたけど、できれば避けたい」

そんなお悩みの方にこそ、当院の鍼灸施術を受けていただきたいと考えています。

仙台市の中心・青葉区一番町エリアにあるため、地下鉄やバスでのアクセスも良好です。完全予約制のため、お待たせすることなく落ち着いて施術を受けられます。

■ このような方はご相談ください

-

仙台で坐骨神経痛に対応している鍼灸院を探している

-

整形外科や整体で改善しなかった

-

お尻や足のしびれが数週間以上続いている

-

できるだけ薬に頼らず改善したい

お気軽にお問合せ・ご相談ください

〒980-0811

宮城県仙台市青葉区一番町

1丁目16−23 4F-G

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

<受付時間>

9:00~21:00

※不定休

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

- よくある症状